閱讀班雅明的《迎向靈光消逝的年代》

文 雪莉

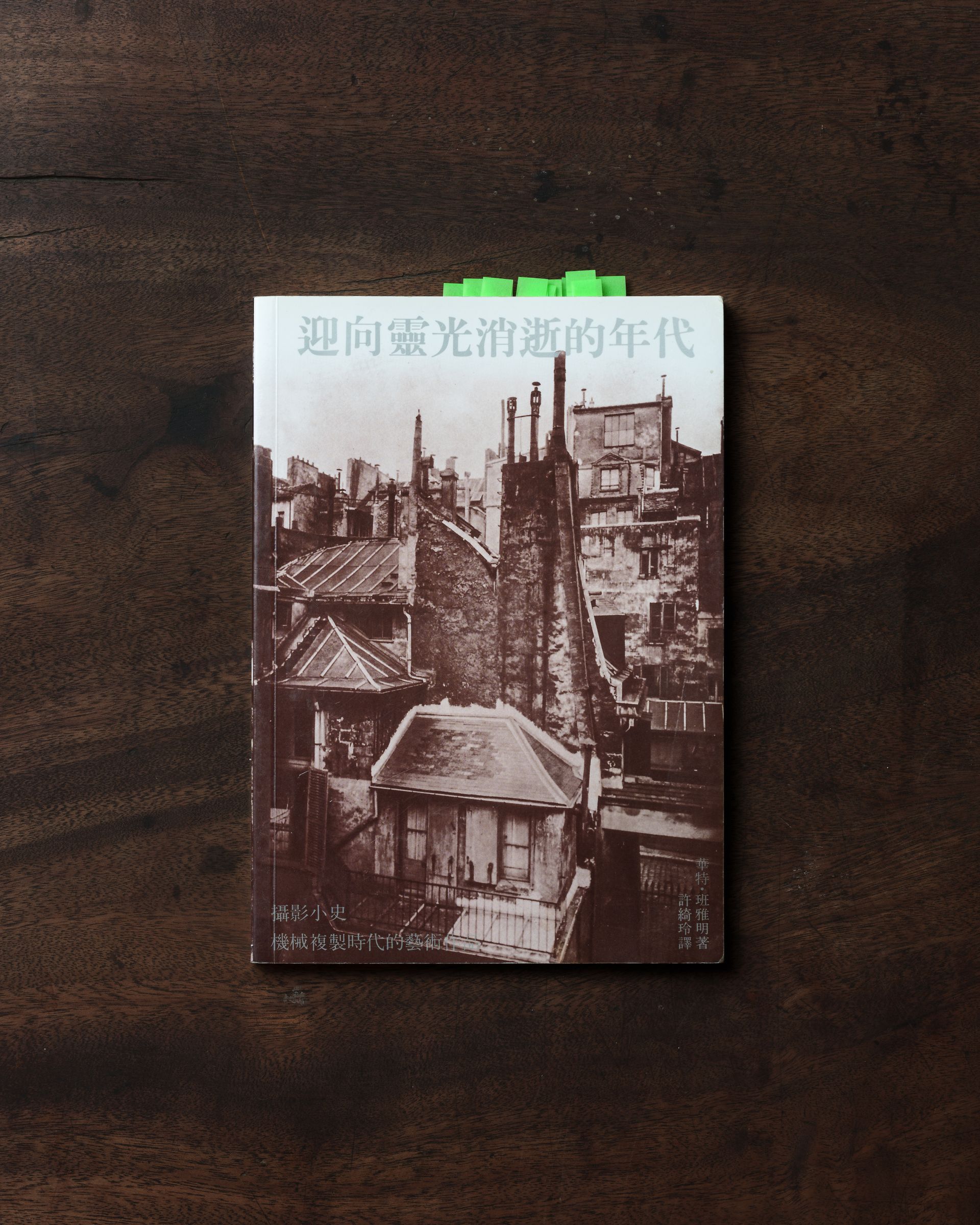

《迎向靈光消逝的年代》一書,為1998年台灣攝影工作室出版,許綺玲翻譯裡頭收錄了華特・班雅明的〈攝影小史〉與〈機械複製時代的藝術〉,此書目前已絕版,但商周於2019年出版了《機械複製時代的藝術作品:班雅明精選集》,除了〈攝影小史〉與〈機械複製時代的藝術〉,還有其他的美學評論、文學評論、語言與歷史哲學等,收錄的更加完整。

閱讀班雅明,是從〈譯者的任務〉開始,至此開啟了我閱讀哲學之路。對班雅明的印象,除了曾經閱讀過的〈譯者的任務〉之餘,就是「靈光」這個詞;靈光時常出現在網路文章,或是藝術評論裡,當時對靈光的概念似懂非懂,直到偶然在家中看到姊姊書櫃裡頭有這本書,才開始試著真正理解他。

班雅明的論點一直以來都不太容易理解,從〈譯者的任務〉開始,我就如同花瓶的碎片般,一片一片黏回他想表達的意思,《迎向靈光消逝的年代》更是。你無法真正理解班雅明究竟是推崇攝影技術,抑或反對,他貌似指責因為大量的複製,使得靈光消逝,又讚揚將靈光消除的攝影作品,有了藝術價值。這本書我閱讀了兩遍,這次要寫下心得,還找了哲學教授紀金慶的論點,以及台藝大姜麗華副教授的論文輔佐,才能理解書中之意。

當代攝影是否有靈光?

依照班雅明敘述的「靈光」,指一作品必須獨一無二,以及此時此刻的重要性;觀看具有「靈光」的作品是有儀式感的,獨一無二決定了它的整個歷史,此時此刻則形成作品的真實性。在古典藝術裡,每件藝術作品都是獨一的,且有歷史痕跡的,然而機械複製的年代,可將作品一件複製一件,靈光也從中脫殼而出,這也是為什麼〈機械複製時代的藝術〉其實有個副標題,那就是〈迎向靈光消逝的年代〉,而台灣攝影工作室出版這本書,便是用這個副標題當成書名,也是為〈攝影小史〉和〈機械複製時代的藝術〉做一個預告。

〈攝影小史〉撰寫於1931年,距離現今已近一世紀之遠,而在1935年,班雅明出版了〈機械複製時代的藝術〉,兩篇發表的距離不長,也提到了古典藝術才會出現靈光,單看這兩篇著作,班雅明很斬釘截鐵的說靈光需要本真性(authenticity)才會出現,大量複製只會使得靈光消逝。班雅明在這兩篇著作當中敘述的靈光並不是那麼完整,只有一個模糊的概念,也因此,我會開始思考,靈光是否只存在於古典藝術?而機械複製的年代,就等同於靈光消逝的年代了嗎?

哲學家紀金慶對於班雅明的靈光有更清楚的解說,他敘述班雅明在〈說故事的人〉裡,對靈光的表示為:「把日常經驗隔絕在外的一種氛圍」、

「不會用快速的方式將它消費,幫助我們走出自我封閉的中心,那就有靈光的存在。」在這裡,靈光似乎變得更具體了,只要是看了/聽了,有餘韻的感受,那就有靈光的存在。所以當代攝影,儘管是機械複製的藝術,一但成為創作,仍舊可以擁有靈光。這也讓我聯想到,攝影家柯錫杰花了十年才輸出《等待維納斯》,就是因為他希望海的層次,門板的紋路,都能夠在輸出後清楚呈現。一個創作,使得觀者佇足欣賞,那靈光必然存在。

攝影作為藝術,或是藝術作為攝影?

攝影是否為藝術,這老派議題已經被說爛了,但遠於我們一世紀之前的班雅明,也針對這個議題說出了自己的觀點。他認為,大家的辯論總侷限在「攝影作為藝術」,相反的,「藝術作為攝影」確切具有社會意涵的問題卻不太受到注目。他指出要欣賞一件雕塑作品,或是建築作品,看複本要比實體來得容易得多,這也展現了攝影扮演了再現藝術的角色,成為傳播藝術的最佳工具。

儘管班雅明針對攝影作為藝術的議題,還是將攝影擺在一個傳播藝術的『工具』上,但當他面對阿特傑的作品時,又間接證明了攝影即是藝術。班雅明對阿特傑(Atget)的評價非常高,說他是攝影界的布佐尼(Busoni,或稱布梭尼,義大利鋼琴家),在藝術領域內有淋漓盡致的表現,也為超現實主義開出一條道路。

究竟班雅明為何會說阿特傑的攝影作品是藝術?在當時攝影充斥著繪畫的偽裝,墨守成規的肖像照之下,阿特傑可說是街拍界的始祖,那些與風景名勝擦肩而過的場景,有的只是斷節殘肢的影像,如一節欄杆、光禿的樹頂,班雅明認為這些殘破的景象,彷彿把現實中的靈光汲乾,並用了一段很美的字句敘述阿特傑的作品當中的靈光:

什麼是『靈光』?時空的奇異糾纏:遙遠之物的獨一顯現,雖遠,猶如近在眼前。靜歇在夏日正午,沿著地平線那方山的弧線,或順著投影在觀者身上的一節樹枝,直到『此時此刻』成為顯像的一部分,——這就是在呼吸那遠山、那樹枝的靈光。

將來的文盲是不懂攝影的人,不是不會書寫的人

班雅明在〈攝影小史〉最後一段落,面對維爾慈和波特萊爾對攝影的批評,認為他們都沒注意到的,是攝影的真實性。他認為,攝影的建構必然不夠明確,必須靠圖說文字的介入,並借用納吉在1925年時出版的《繪畫、攝影、電影》所說的一句話:

將來的文盲是不懂攝影的人,不是不會書寫的人。

班雅明說:「若一個攝影家無法解讀自己的照片,豈不是比文盲更不如?」、「圖說會不會變成相片的最本質因素呢?」

當我們看納吉的預言,以及班雅明的敘述,回望攝影從複製工具,到紀實攝影,當代攝影藝術,直到現今的社群媒體,人人手中都有『一支』相機的年代,我們確實在用一張一張的圖片,並加以文字敘述,對於一世紀以前的預言成真,不得不佩服他們的洞察能力,也引發我們深思。